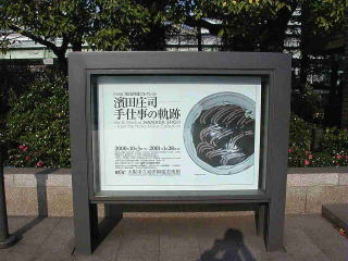

12月24日 先日、大阪東洋陶磁美術館「濱田庄司 手仕事の軌跡」へ行ってきました。ここの美術館は約6年ぶり、前回は本村さんと陶芸部のKさんと来て以来です。 私は濱田庄司があまり好きではないのですが、近くでこれほど規模の大きな展示会があるのを見過ごすのはもったいないと思い、12月の貴重な休みの日に行ってきました。 |

|

|

作品ですが、茶碗の多さに驚きました。益子と言えば茶陶とは対極にある民陶。その益子焼の祖と言われている浜田庄司がなぜ?という疑問が浮かびましたが、とりあえず目の前の作品を見ようということでじっくりと見てきました。 形も様々、釉薬も様々で濱田庄司という人のレパートリーの多さに改めて驚きました。その中でも指で釉薬を掻き落とした茶碗のセンスのよさ、大胆さ。さすがでした。掻き落としの大皿も圧巻でした。誰でもが出来そうで出来ない、そんな作品が数多く展示されていました。 |

| 11月24日 先日、阿倍野近鉄の「13代 中里太郎右衛門 作陶展」へ行ってきました。私が行った日は中里さんが在廊されているとあって、かなりの人でにぎわっていました。中里さんはかなりお忙しそうで、お話することができませんでした。サインをもらうために「日本陶芸展」のパンフレットとサインペンを持っていってたのですが。 さて作品ですが、伝統的な唐津焼から魚の絵を描いた太郎右衛門唐津まで、様々な作品が展示即売されていました。白化粧書き落としの壷やたたら皿は初めてではないでしょうか。たたきの技法を使った壷は独特のラインとやわらかさがありました。 23日はなんば高島屋の「金重有邦展」へ行ってきました。今回の展示会は皿、鉢、花入れ中心で、私が見たかった酒器がなかったのと金重さんにお会いできなかったのが残念でしたが、それでもレベルの高い作品を見ることが出来たので、満足でした。個人的には緋襷の手付き鉢が好きなので、それを食い入るように見ていました。あの本体と手の部分のバランス、そして中央部の線状の緋襷とその周りの面の緋襷。言うことなしです。 |

|

| 11月13日 心斎橋大丸の「上瀧勝治 作陶展」へ行ってきました。毎年伝統工芸展に出品されている、あの幾何学模様の壷や花入れ、食器などが展示されていました。艶消しの白い肌にピンクとブルーの模様が上品で、とても美しく感じられました。私は焼き締めが大好きなので、信楽や備前の作家さんの展示会に行くことが多いのですが、こういった磁器ものもたまのはいいですね。 |

|

11月4日 たまたま4日が休みだったことと、アマチュア陶芸展の審査発表に出席するために、インテックス大阪で開催されている「陶芸ジャパン2000」へ行ってきました。 |

|

|

左が私の作品です。アマチュア陶芸展で「佳作」を頂きました。審査員の中になんと隠崎隆一さんがおられ、表彰状を受け取る時に真近でお見かけすることができました。 また、陶芸関係の店も窯元あり、作家あり、材料店ありと様々な方が出店されていました。その中にはリンクさせていただいている株式会社マツダさんのブースもあり、簡易登り窯の紫松窯も展示されていました。(詳しくはリンクページの「株式会社マツダ」さんのページへ) |

舞洲陶芸館のブースもありました。ここでは研修生の作品を販売していて、その中には大学のクラブの後輩、M君の作品も並んでいました。大学時代よりも轆轤が上達していましたね〜。作風はあまり変わっていないようでした。これからが楽しみです。 |

|

| 10月15日 以前からお世話になっている信楽のKさんが窯を焚かれるそうです。期間は11月9〜14日まで、薪は赤松300束と雑木50束を使われるそうです。窯は傾斜度が0度の窯(!)。今回が5回目の窯焚きだそうです。私は残念ながら仕事で参加できません。ん〜ストレスがたまる〜。 |

|

| 10月12日 古谷道生さんが7月19日に亡くなられたということを後輩から聞きました。信楽を代表する私の大好きな作家さんが亡くなられたことに、大変なショックを受けています。信楽では穴窯の第一人者であり、その経験を生かしてこれからもすばらしいビードロや緋色の作品を作り続けられると思っていたのに、残念でなりません。古谷さんは穴窯の本を出版されていて、私が穴窯や登り窯を焚くときに役立ちましたし、また将来窯を造るときに必ず参考にするであろう名著であると思っています。 2年前の伝統工芸展で古谷さんにお会いし、サインを頂きました。そのとき照れくさそうにサインをする古谷さんの姿を忘れることが出来ません。そのときのサインは大切にしまっておきたいと思います。 |

|

| 10月7日 後輩の展示会、「立命館大学、龍谷大学合同展」へ行ってきました。 立命館の陶芸部の方は作家さんに穴窯を借りて年2回ほど焚くそうで、今回の展示会にはそのとき焚いたビードロのかかったものや、紫色に窯変した作品を展示されていました。やはり薪窯はいいですね。 私の後輩の作品ですが、1回生の作品を見て驚きました。鶴首花入を手ひねりで作っているのですが、きれいなラインが出ているのです!将来は陶芸家かな? Kくんの抹茶茶碗も見事でした。大きすぎず、小さすぎず、重すぎず、軽すぎず、手にすっぽり入る大きさ。高台の削りで見せる。卒業までに逸品が出来るのでは?と期待しています。 |

|

| 9月12日 今年も待ちに待った展示会のシーズンがやってきました。今年もかなりの数の展示会を見て回る予定です。 9月23日か24日 日本橋三越 日本伝統工芸展 今年は東京まで見に行こうと思っています。 10月7日 たち吉 橘展 隠崎さんの作品が楽しみです。規模も大きく、結構見ごたえがあります。 10月14日 備前焼祭り 久々に行きます。初日の朝から行くので、いいものを見れるはず。 10月26日 池袋東武 川端文男 作陶展 私が今、一番好きな作家さんです。自然練り込みの土味と緋襷の美しさ、そして斬新な造形。 東急本店 大備前展 川端さんの展示会のついでに行ってきます。 10月29日 上本町近鉄 熊本栄治 作陶展 相互リンクをはっていていただいている、熊本先生の展示会です。 これ以外にも幾つか見に行こうと考えている展示会がありますので、今年の秋も多忙です。 |

|

| 8月10日 京都五条坂の陶器祭に行ってきました。私が行くのは4年ぶり、大学生のとき以来です。五条駅からエスカレーターを上り、地上に出ると灼熱地獄。やはり京都の夏は暑いですね。大阪も暑いですが、盆地の京都はさらに暑い! 五条通の南側を歩いていると、八風窯の中根さんの店を見つける。あれ?壷の看板じゃない。でもそこに立っているのは中根さん本人でした。お客さんと長話をされていたため、お話することができませんでした。残念。来年また来ます。穴窯焼成の徳利はよかったです。 いろいろな店を見て回りましたが、最終日ということでかなり割引していました。なかには1個100円なんて超特価品も。こんなことは陶器祭ならではですね。あと、いろいろな焼き物を見れるのも楽しみのひとつです。志野、備前、萩、清水、から漆器、まな板まで(焼き物じゃないものもありますね)何でもありです。近くにお住まいの方はぜひ来年にでも足を運んでみてください。 |

|

| 7月11日 「やきもの探訪」 山田和。山田和さんは私の好きな作家の一人です。今回は再放送ですが、初回放送の時、番組の中に出てくる炎舞志野に見せられ、その時以来ファンになってしまいました。先生の作品は志野はもちろんのこと、黄瀬戸の作品もすばらしく、今年なんば高島屋での個展ではすばらしいあぶらげ手の茶碗に、つい見とれてしまいました。 番組の中で、「捕らえ難きを捕らえよ」という加藤唐九郎の言葉が出てきます。唐九郎は他の作家が捕らえようとして捕らえることができなかったものを確実に捕らえ、志野茶碗「鬼ヶ島」、「紫匂」、曙志野、茜志野、緋志野などの名品と呼ばれる物をたくさん後世に残しています。炎舞志野を見ると、山田さんは唐九郎と共通するものを持っているような気がします。唐九郎がまだ駆け出しだったころの山田和を見て、「山田和はあれでええ」と言ったその言葉に間違いはなかった、とあの世の唐九郎は思っているのではないでしょうか。 |

|

|

6月18日 |

|

| 6月15日 昼から友人と備前へ。まずは耐火煉瓦を買うために、煉瓦工場へ。備前といえば備前焼を連想する人が多いが、実は煉瓦の産地でもある。SK32で¥110,SK34で¥130、SK36で¥230。とても他のところでは、こんな値段では買えない。用事を済ませて、陶芸家のY先生のところへ。 |

|

|

アポなしだったため、先生も驚いている様子。先生は箸置き作りの真っ最中。最近は大物があまり売れないのでどうしても小物中心になり、作陶に時間はかかるし、窯詰めには時間がかかるしで大変というお話。 |

南大窯の隣に新たな窯跡が発見され、現在もその発掘調査が進んでいる。寸胴型の登り窯(幅は4メートルぐらい?)で、燃焼室1つに部屋が3つ。後で見に行こうと思っていたのだが、先生とついつい8時まで話をしてしまい、結局見ずじまい。窯跡見学は次回に持ち越しに。 |

|

|

備前には、「賃引き」という仕事があるそうです。湯呑を轆轤で1個引いたら、いくらもらえるといったような仕事で、徳利や花入などは結構なお金になるため、この仕事をやっている人は結構多いそうです。ちなみに先生の奥さんの結婚指輪は賃引きで稼いだお金で買ったそうです。 |